| 青草びとの会・学習会の目的 | 青草びとの会の歩み | 奨学金制度 | 事務局について |

青草びとの会の目的とは?、なぜ学習会であることが必要なのか? 2人の青草びと(元会長)が熱く語ります。

| ●「青草びとの会の願い」-元会長 西寺 英麿 |

| ●「今、なぜ学習会なのか」-前会長 故.溪内 弘恵 |

長文で読みづらく、難解かもしれません。

ご質問・ご意見がありましたら、メールでお知らせください。

メール:vows-bar.0514@docomo.ne.jp

●「青草びとの会の願い」-元会長 西寺 英麿(さいじ・ひでまろ)(三重県)(1943[昭和18]年生)

「伝親鸞」作、として今日までにひそかに語り継がれるうたがある。

〝一人居て喜ばば二人と思ふべし 二人居て喜ばば三人と思ふべし、その一人は親鸞なり

我なくも法は尽きまじ和歌の浦 あをくさ人のあらんかぎりは〟 (『御臨末の御書』)

この詩から、我々の学習会の名告(なの)りは始まっている。その名告りにふさわしく、

その名告りの主体としての「あをくさ人」たらんとして、我らの学習会は今日まで共なる

歩みを共にしてきたのである。

それは又、〝世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はありえない〟との宮澤賢治の

言葉を引用されながら、その生活全体をあげて今も我らに呼びかけ続けられている、

故.信國(のぶくに)元院長の願いに呼応する歩みでもあった。

『真実に生きよう』との学院からの呼びかけも、その一点からなされているのでもある。

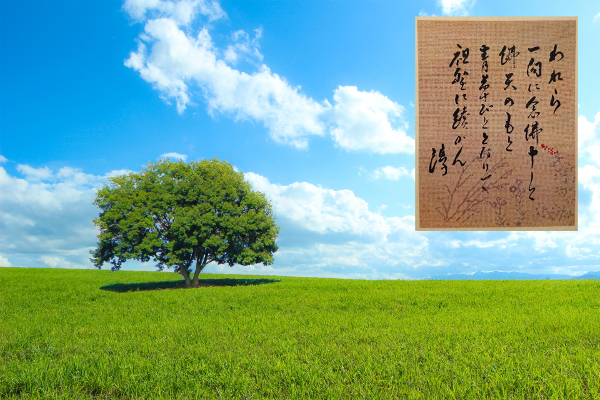

〝われら一向に念佛申して佛天のもと青草びととなりて祖聖に續かん〟(信國淳)-と。

「祖聖に續かん」-と。

ところで「祖聖」とは「親鸞」とは何なのか、しかもこの私にとって。

この問いは一体幾度私の口をついて発せられた問いであるのだろうか。しかもこの「現代」に、

この我らのともなる歩みの中で。また、「会長」として…。

だが以上のそれらはすべて、ただの「言葉」。問題は今、寺(教団)をどう再生するのか、

「学院」をどうするのか、その一点に我らの願いのすべてがある。

芽ぶきはじめた青草のように、とにもかくにも「生きる」ことだ。「生き残る」ことだ。

『聞法学習』とは、ただの言葉をふりまわし理屈をこねまわすことでなく、

命ある言葉(=「認識」としての言語)を生きる、往(い)きる、そのことであろう。

殺すな!そして生きよ、往きよ、急ぎ成れよ、そのことである。

[『青草』114号(1991年1月20日発行)より]

●「今、なぜ学習会なのか」-前会長 故.溪内 弘恵(たにうち・こうえ)(石川県)(2017[平成29]年没)

各地の学習会が様々な形で変形し、その意義が問われている。何故学習会を持つのか、

夏期講座をすることにどんな意味があるのか。そんな問いが各地で語り合われている。

われわれの学習会がどのような願いから生まれてきたのか、今それを確認しておかねば

ならない時である。

同窓生学習会が発足したのは、1968年の4月のことである。その時、下記のような

故.信國淳(のぶくに・あつし)元学院長の呼びかけ(卒業式での講話)に呼応してこの学習会は

生まれてきたのである。

|

「私どもは過去一年間、この岡崎の学舎において、又それぞれの寮舎において、文字通り 共同の生活を営んでまいりました。そしてそのことは、総じていうと、私どもの各自が共同して、 私共の学院作りにいそしんできたと、かようにいえることがあったにちがいありません。 改めていうまでもないことですが、私共のこの学院は、すでにもうすっかりできあがったと いうような、すでに何らかのものとして固定されているような、そんな学校であるのでは ありません。むろんそれは一応、真宗大谷派の経営する教師養成機関ということにはなっていますが、 しかしそれにもかかわらず私共のこの学院は単なるそうした機関というものである以上に、 それに独自な、それ自身の生命力の力により、年々歳々新しく躍動し発展する、一つの 生きた学校となるものなのでなければなりません。 そしてそれがそのように生命を絶やさず、年々歳々新しくなってゆくことができるとすれば、 そしてその意味で私共各自の、真に尊重せねばならぬこの度の出会いを、私共はこの学院における ―『願生』25号「真実に生きよう」抜枠 ―

|

上記の信國先生の呼びかけに呼応して卒業生の学習会は生まれたのである。

そしてこの学習活動の意味は、「学習会とは、この学院を卒業した人々を中心として、各地方において

聞法会を持ち、親鸞聖人の教えに自己の生きる道を聞いてゆこうとする人々の集まりであります。

この学院における一年間というものは、いわば求道の第一歩というべきであって、むしろ我々一人ひとりが

学院を離れ、自坊ないし職場に帰ってからの、具体的な生活の中で、いかにその求道の姿勢が

維持されていくかということこそ最大の課題であります」と、当時の学習会参加への呼びかけ文に

記されている。

今日、この「真実に生きよう」という呼びかけと、その呼びかけに応じて、自ら《真実に生きん》として、

その生きようとする自己を、常に親鸞聖人の教えに確かめ確かめしていく場としての学習会とが、

我々に与えられ受け継がれてきたのである。

我々が、今なぜ学習するのかという問いを持った時、すでにそれは答えられている。

《真実に生きる》者として、不断の学びが要であることはここに確かめられている。唯この一事において

我々の学びはある。

「真実に生きよう」の呼びかけに呼応する自己として、この呼びかけを再確認し、共に歩む者として

人間の課題をいよいよ明らかにしていかねばならない。

[『青草』94号(1989年2月10日発行)より]