1.入学

真宗大谷派の僧侶という「職業」に従事しようとして、その教師資格を得るために大谷専修学院を志望する者が多いのは事実です。しかしこの学院は、僧職に必要な知識を学習するだけでなく、むしろどんな職業に携わろうとも、人として欠くことのできない信念を養うことを目的としています。

「学院で行われる教育」は、私たちがいかなる職業に携わるにせよ、それを自己一人(いちにん)の生活の手段にするのではなく、生きとし生けるすべてのものとの全体的な関連において、誠実に自己の分を尽くす佛教徒としての自覚を目指すものなのです。

そのことを自覚的に選びとるために、大谷専修学院に入学する者は、入学式にあたって、一人ひとり御本尊の前で、「新しく佛教徒として共同生活の中に真宗精神を体得すべく努力精進する」ことを宣言し、学院生活が始まります。

2.勤行と感話

大谷専修学院での生活は、朝の勤行に始まり、夕の動行で終わる日々です。荘厳(しょうごん)されたご本尊の前で、私たちは各自の内に新しく佛を恭敬(くぎょう)する精神を養っていきます。

学院生は当番制によって朝夕における動行の調声(ちょうしょう)を勤め、その威儀を学ばなければなりません。

勤行後に行う感話は、学院生の聞法・学習をとおしての率直な生活所感の発表です。そして時にはそれが教職員と共に掘り下げられ、吟味され、共通の話題として取りあげられることにもなります。また、動行の当番にあたった学院生は、一日の学院生活に責任を持ちます。

なお、佛弟子としての生活姿勢を整えるため、茶髪等の髪染めや、華美な服装、装飾は謹んでください。

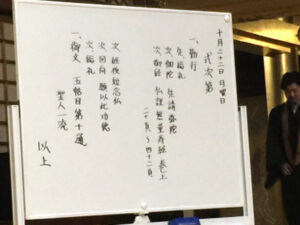

タ事勤行次第

隣接する山科別院本堂での「夕事勤行」

タ事勤行の様子

タ事勘行を終え学舎に戻る学院生

3.清掃

私たちは毎朝起床すると、学院の清掃を行い、登院すると、班に分かれて学舎の内外・トイレ・庭等の清掃を行います。また時には全般的な大掃除を行うこともあります。

労働をいとわない健康な心をお互いに忘れないようにしたいものです。

4.食堂

特筆すべきは、食堂生活です。大谷専修学院に於いては、食事は全て学院生、教職員が調理します。

一年目の本科生が班別に過に一度ほど当番となり、2年目の別科生が勤めるリーダーの元、全員の夕食づくりを担当します。

別科生は、夕食当番のリーダーとして、献立の作成、食材の購入、本科生の差配を行い、さらに、朝食、昼食は、全員分を別科生全員で準備します。

食器洗いは全員が、当番制で行います。

こういった「食堂生活」こそが、大谷専修学院の学びの中心と言っても過言ではありません。いのちを養う「食」に具体的に関わる事を通して、浄土真宗の生活を身につけていきます。

宮沢賢治の言葉が書かれた食堂の暖簾

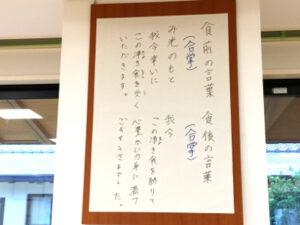

食前、食後の言葉

食事の準備1

食事の準備2

食事風景

食事の後片付け

食器洗い

■年間日程■

一 学 期

4月 入学式・入寮式 オリエンテーション 真宗本廟・大谷祖廟参拝

親陸ソフトポール大会 弁論大会

親睦ソフトポール大会

5月 連休

グループ別課外学習 得度考査 防火訓練

6月 得度式 期未レポート面接

7月 学期未試験 一学期終業式

二 学 期

9月 二学期始業式 前期教師修練

10月 竹中智秀先生を憶う会 願生会(学院祭) 各種学校スポーツ大会

11月 研修旅行 期末レポート面接

真宗本廟報恩講「御伝鈔」拝聴 真宗本廟報恩講「御満座」参詣

学寮報恩講

12月 学院報恩講 学期末試験 二学期終業式

三 学 期

1月 三学期始業式 後期教師修練

2月 卒業レポート面接

3月 「青草会」 学年未試験 おわかれ会 卒業式、教師補任式

※やむをえない事情で日程変更の場合があります.

▲大谷専修学院中庭