▲岡崎学舎跡地にある信國淳元学院長の言葉を刻んだ「青草碑」

大谷専修学院の概要

創 立: 1924(大正13)年

専修認可: 1958(昭和33)年

教 員 数: 16名 (2018年度)

学校の特色:全寮制

資格取得:大谷派教師資格

学 院 長:佐野明弘学院長(1958年静岡県出身)

佐野明弘学院長

総序の文に「円融至徳の嘉号は悪を転じて徳となす正智」とあります。そのこころを尋ねれば、名号は苦の中にあっても苦の中に苦を転じて頷きうるものを生ぜしめる智慧ということでしょう。どのような状況にあっても人は自分自身に頷くことがあるとそこに居場所をうるものです。人をして頷かしめる智慧。そこに私たちは帰るところに帰った感じを受けるのです。

聖人は全てのものが帰るところを海に喩えられます。川の水が海に注ぎ海水となる喩をもって転をあらわされます。一人ひとりの人生は同じものは一つもなく、一つ一つの川のごとく、長さや幅や曲がり具合や流れる水の質も皆それぞれ違っています。しかし、それらの川がひと度海に帰すれば皆一如のうしおになる。而も「つみをけしうしなわずして善になすなり よろずのみず大海にいりぬればすなわちうしおとなるがごとし」(聖1071)とあるように川の水がなくなって海になるのでなく川の水が海の水になるのです。苦がなくなってしまうのではなく苦が名号になるのです。

南無阿弥陀仏の六字の姿は一切の迷いの衆生、苦悩の群生、苦に沈むものを受け止めた姿であるが故に迷いの衆生の帰するところ即ち名号であり、又、名号に呼び覚まされるが故に苦悩の群生に帰るのです。

ここに二つの帰すところが出てきます。ここを聖人は行巻海釈に「海と言うは久遠より巳来、凡聖所修の雑修雑善の川水を転じ、逆謗闡提恒沙無明の海水」と一回目の転では川としての私たちのあり方が無明に根差していること、すなわち、私たちには無明の海が存在のふるさとに他ならない。しかし、その「無明の海水を転じて本願大悲智慧真実恒沙万徳の大宝海水となる。之を海の如きに喩うるなり」と、もう一度転があります。海が海に転ずるというのは喩としては無理がありますが私たちが帰すべき無明の海のところにこそあるのが名号であり又名号の智慧によって無明の存在であることに頷かしめられる。従って名号もまた功徳宝海として帰すべき所としてあるのです。この海の二義性、これは名号の深義あるいは妙義と言うものであろうと思います。

佐野明弘 学院長

大谷専修学院の教育方針

狐野秀存前学院長

「えらばず、きらわず、見すてず」の学校

~ 学院の合言葉 ~

大谷専修学院は念仏の学校です。「南無阿弥陀仏」という念仏のこころが学院を成り立たせ、また皆さんを学院生として迎えています。その「南無阿弥陀仏」の念仏のこころを表す学院独自の合言葉がいくつかあります。

第一の合言葉は前学院長の竹中智秀先生(1932―2006)が教えてくださった「えらばず、きらわず、見すてず」という言葉です。専修学院は「えらばず、きらわず、見すてず」の学校だということです。そして私はその竹中先生が教えてくださった「えらばず、きらわず、見すてず」の如来の摂取不捨の呼びかけに応えるためにさらに三つの合言葉をつけ加えたいと思っています。

私どもの学院生活の合言葉です。

一つは「ここにいていい」という言葉です。

二つは「私の話を聞いてくれる人がいる」という言葉です。

三つは「私はあなたが見える」という言葉です。

「えらばず、きらわず、見すてず」の呼びかけの合言葉に応えて、この三つの生活の合言葉を心にたもちながら共に学んでいきたいと思います。

大谷専修学院が『歎異抄』を学びの中心にしているのは学祖・信國淳先生(1904―1980)からの伝統があるからです。1958(昭和33)年の秋に信國先生は専修学院の学院長に赴任されました。学院に集う青年仏教徒たちに顔をあげ、まっすぐに前を見て自分自身の人生を歩む道をひらいてほしいという宗門の願いに応えて九州の大分県から二十年ぶりに京都へ戻ってこられました。何か一つ親鸞聖人の教えに触れる聖教を読んでほしいという要請があって先生がはじめに取り上げられのが『歎異抄』でした。それというのも先生にとって『歎異抄』は人生を共に歩んできた書物だったからです。先生が親元から離れて東京の大学へ行かれるとき、お父さんが黙って『真宗聖典』を手渡されました。その『聖典』の『歎異抄』の部分が、お父さんが一文字一文字指でなぞるように繰り返し読まれた手沢の跡で黒ずんでいたということです。それ以来、先生は折に触れて『歎異抄』を開き見て『歎異抄』の言葉に教えられる生活を送ってきたのです。それで学院での授業もまず『歎異抄』を取り上げられました。

『歎異抄』は親鸞聖人滅後、弟子の唯円が「先師の口伝の真信」の「耳の底に留まるところ」を記したものだといわれています。そういう意味で『歎異抄』は何よりも「信仰の書」であるということです。しかも前半の口伝篇は弟子たちが念仏の信心について座談をしている中に聖人も参加して話されたと思われる言葉が綴られています。聖人が筆を執って書かれた『教行信証』をはじめとする和漢の聖教類と異なって生活の中での話し言葉を整理したものです。つまり『歎異抄』は「信仰の書」であり、そのまま「生活の書」であるということです。

私どももまた、これからの学院生活を通して「えらばず、きらわず、見すてず」の如来の声なき声の呼びかけに耳を澄ませながら「ここにいてもいい」ということを、「私の話を聞いてくれる人がいる」ということを、「私はあなたが見える」ということを『歎異抄』に学んでいきたいと思います。

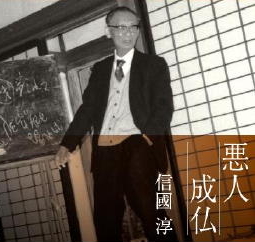

信國淳元学院長(1904-1980)

「いやしくも、この学院に於いて、先生が生徒を教えるようなことがあってはならない」(信國淳)

学院の教育は、私たちが新しく仏教徒として立ちあがるために行われるものです。大谷専修字院には、私たちの自他に等しく与えられた実り豊かな人生を、仏の教えに順(した)がって見開かなければならないという、一つの願いがあります。

生活に必要な知識や技術を習得するということは、むろん私たちに欠くことのできない大切なことであり、その機会を与えることが、一般には、教育だというふうに考えられがちです。

しかし、ただ知識や技術を習得するだけで、それらを底支えする、広い視野と深い愛情とが培われるのでないならば、私たちはいったいどんな人間になるのでしょうか。

おそらく自分でそれとは気づかないまま、あらゆる面で自我意識の虜(とりこ)になった、憐れな人間になっていくのではないでしょうか。そしてそのような人間として、ただ自我意識の立場から人生を捉えるだけであるならば、私たちの人生というものも、結局極めて限られた、非常に貧しく、醜いものになることは免れないでしょう。

仏教はそうした私たちのため、本当の人生というものを、つまり、自他に等しく実り豊かに生きることのできる、真実の人生を私たちに見開かせる教えです。そして学院における教育は、まさにその教えに向かって自らを献げようという願いのもとに行われるのです。

そうした願いから大谷専修学院では、「人間が人間を教育できるとする人間中心の教育観によることなく、真実の働きである人間教育が私たちの帰すべきまことの教育として、自然(じねん)に行われるものでなければならない」とし、その具体性を『呼応(こおう)の教育』と名付け、その願いを実現するためにも、「教職員と学生とが本尊を中心とした聞法・学習・生活を共にする」共同生活を実施するものです。

教職員・学生といっても、大谷専修学院でのその関係は、阿弥陀如来のもとにお互いに兄弟であることが望まれます。そういった在り方を「プラザー・システム※」と呼びます。

私たちの共同生活は、そのようなブラザー・システムを根幹とし、その「呼応の教育」が具体化されるものでなければなりません。

私たちはその中で、仏の教えを通して各自の問題を明らかにし、また心うちとけて悩みを語り合えるまでに、相互の信籟と友情を深めていきたいのです。

※「ブラザーだけでシスターは無いのか」という問題喚起により、2023年度より「オールスチューデントシステム」 と呼んでいます。

大谷専修学院の沿革

1924(大正13)年:真宗大谷派岡崎別院(京都市左京区)内に創立。

1958(昭和33)年:専修学校として認可される。と同時に、第15代学院長になった信國淳の改革により、3つの生活(学寮、教室、食堂)を中心に据え、親鸞聖人の教えを生活の中で学んでいく。

1962(昭和37)年:宗祖七百年御遠期事業として「岡崎学舎」が新築される。

旧.岡崎学舎

旧.山科学舎

1981(昭和56)年:真宗大谷派山科別院(京都市山科区)内に「山科学舎」を新たに建設。2学舎体制となる。

2016年(平成28)年:岡崎学舎・山科学舎の老朽化等により、岡崎学舎を廃止、取り壊し。

山科学舎を新たに建設し、さらに「呼応の教育」を進める。

現在の大谷専修学院(山科)